みなさん、こんにちは!

犬と共に暮らすことで、今まで見えてこなかった「犬の世界」に足を踏み入れることになります。

犬が何を思い、何を感じ、何を伝えようとしているのか。

全て知ることは難しいにしても、その「きっかけ」を手にすることができれば、もっと深く、もっと心から犬を好きになるはずです。

今回は、

「犬の世界 – ふしぎ発見!」

として、最近の研究で判明した「イヌの祖先」「ヒトとの関係性」「イヌ独自の能力」等について、ご紹介していきます。

この動画を作成するにあたり、様々な書籍や論文を拝読した結果をわかりやすくまとめていますが、依然として調査や研究が行われていますので、気になる方は原文をご覧いただくと理解が深まるかもしれません。

ぜひ、最後までご覧いただき、犬たちの心に触れるきっかけを掴んでいただけると幸いです。

YouTubeでは動画で面白おかしく見ることができます!

繰り返し見ることができるよう、チャンネル登録と高評価をお忘れ無く!

それでは、早速見ていきましょう!

動画で見る「犬の世界ふしぎ発見!」

こちらの記事については、YouTube動画で公開しています!

「祖先はオオカミ…?」

犬の祖先は「オオカミ」と耳にする機会が多いかと思います。

以前は、「犬の祖先は狼か、ジャッカルか」といった論争があったそうですが、1997年に世界中のイヌ科動物のDNA比較実験によって、犬と狼のミトコンドリアDNAの塩基配列に大きな違いは認められず、この調査によって両者が同種であることを証明されています。

すなわち、全ての犬は狼と共通の祖先をもっていることがわかっています。

しかし、人が狼を飼育して社会化することで警戒心をほぐすことはできても、突然の捕食行動などが発生するため、完全に飼い慣らすことは難しいことも分かっていることから、「狼と近縁にある野生のイヌ科動物」という説が今では有力だそうです。

犬の起源については、様々な論が提示されているものの、犬の進化は世界各地で偶発的に起こったという可能性があるとのことから、「ヒト」と「イヌ」が互いにパートナーとなるべくして、世界各地で共同生活をするようになったと考えると、とても不思議な縁を感じますね。

「犬と狼の違い」

犬と狼は共通の祖先を持っていることが多くの研究からわかっていることから、「イヌとオオカミの違い」について注目されることがあります。

以前は「権勢症候群」と呼ばれる、【群れ(家族)内での順位づけ】は、近年の犬たちには当てはまらないことが最近の研究で判明しています。

例えば、一昔前は「犬は(狼のように)家族(群れ)を順位づけする」されていましたが、犬の研究が進んだ現代では「犬は家族一人ひとりを役割ごとに見極めている」されています。

シグナル解釈

特に、犬特有の能力として挙げられているのがこちら。

犬はヒトのシグナルを解釈できる

これは、成長の過程よりも前の段階、進化の過程で培ってきた犬独自の能力として興味深いものとされています。

身近な例で言えば

【共同注意:ポインティングによる探索が可能】

が挙げられます。

お気に入りのおもちゃを探す犬に、「あっちだよ」と指を指すとそちらを向いて、おもちゃを見つける。

この「指さし理解」に関しては、狼だけでなくチンパンジーをはじめとする霊長類にもできないことから、ヒトと犬の長い共同生活を通して身につけてきたものだと考えられています。

このことから、遺伝的な要素と環境的な要素の相互作用によって、「イヌをイヌたらしめている」ということが伺えます。

「収束進化」

犬はヒトとの共同生活を通して、「収束進化」した可能性も指摘されています。

異なるグループに属する生物種が、互いの利益を享受するために共同生活をすることで、次第に双方にとってより便益を与えあうために行動的特徴・身体的特徴が進化していったと考えると、ヒトとイヌの深い関係性が見えてくる気がします。

「攻撃性が低く、親和的で、コミュニケーションを取りやすい個体のイヌ」がヒトとの共同生活において最適であると仮定したとき、こうした特性を有する個体が世代交代をする中で、およそ8世代を過ぎた頃から系統が固定化され、「ヒトとの生活に適した特徴を備えるイヌ」が誕生していくそうです。

また、ヒトも犬との共同生活を通して、犬に役割を与え、適切なコミュニケーションを取るために様々なコマンドやハンドシグナルによって意思の疎通を図るようになったとすると、双方が「収束進化」していったことは必然だったのかもしれません。

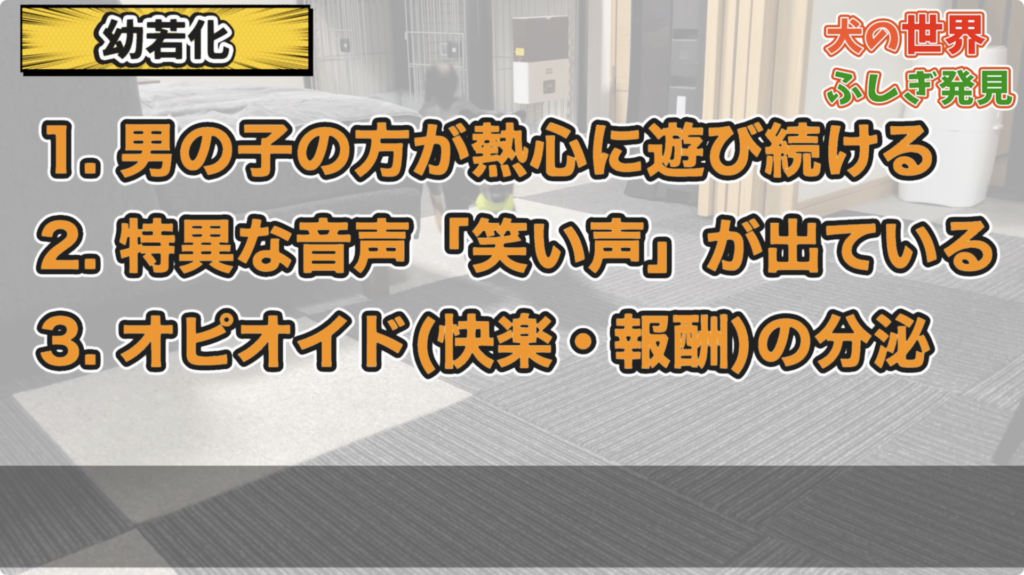

「幼若化」

犬は、より「愛されやすく」なるため、「幼若化」の傾向も報告されています。

犬と狼の特徴的な違いとして、狼は生後3年を過ぎると「遊び行動」を取らなくなる反面、犬は成熟した後でも高い頻度で遊び行動を取ることが知られています。

「遊び行動」は、未成熟動物特有の行為です。

しかし、犬は何歳になっても遊ぶことが大好き。

こうした犬の可愛らしい姿が、「人の養育意識を高めている」のかもしれませんね。

ちなみに、遊び行動に起こる脳の変化に関するラットの実験で分かったことは

とのこと。

このことから分かることとして、

【遊べば遊ぶほど、もっと遊びたくなる】

ということだったりします。

なお、進化の過程で「幼若化」が進行することで「体型」にも変化が現れ、頭骨の変形、垂れ耳、短い尾、巻き尾などの身体的特徴が発現したことが過去の研究によって判明しています。

すなわち、

「愛されやすくなるために行動・見た目が可愛らしくなっていった」

ということのようです。

まとめ

いかがでしたか?

人類最古の、人類最高のパートナーと呼ばれる「犬」たちの世界の一端をご覧いただきました。

ヒトとの暮らしを通して、犬たちはヒトとコミュニケーションをとるために「共同注意」等の能力を高め、「収束進化」をしてきたと考えると、とても感慨深いものを感じますね。

今後も引き続き、小柄な柴犬との日々を通して、「犬のふしぎ」、「柴犬の特徴」や「旅する豆柴」について、おもしろおかしくご紹介していきます。